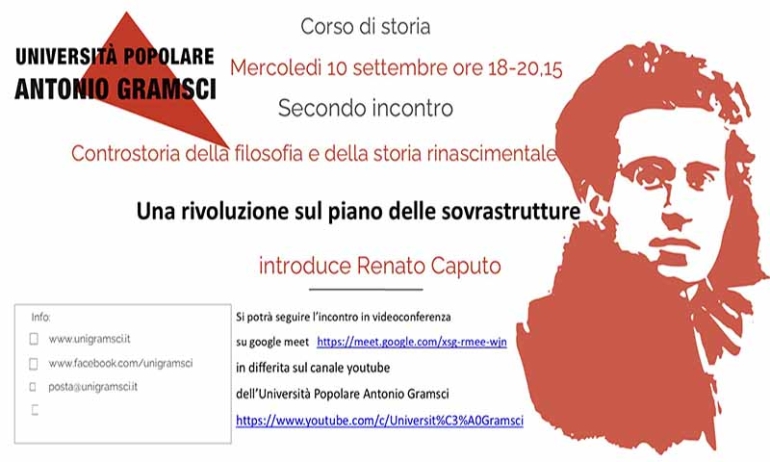

Mercoledì 10 settembre, dalle ore 18, avrà luogo il secondo incontro del corso di storia e filosofia “Controstoria del Rinascimento in un’ottica marxista” introdotto dal prof. Renato Caputo per l'Università popolare A. Gramsci. Per una introduzione al corso in cui si chiariscono le motivazioni che hanno portato alla scelta del tema rinvio all’articolo: Controstoria del Rinascimento in una prospettiva marxista. Di seguito potete leggere una versione sintetica dei temi che saranno affrontati e discussi nel secondo incontro, al quale si potrà partecipare in diretta in videoconferenza al link: https://meet.google.com/xsg-rmee-wjn. Il video del corso sarà disponibile nei giorni successivi sul canale youtube dell’Università popolare Antonio Gramsci.

- Una rivoluzione “lenta” prepara una cultura che esprimerà le esigenze dei tempi nuovi

Con il sorgere degli Stati feudali centralizzati e la ripresa economica e dei commerci, le città con le attività manifatturiere che vi si svolgono cominciano ad avere la supremazia sulle campagne. A tali cambiamenti socio-politici non poteva non seguire un profondo mutamento culturale. Così se il Trecento è il secolo della crisi della cultura medievale, il Quattrocento è il secolo di transizione alla cultura moderna, che si afferma nel Cinquecento. Tale processo di costruzione di una nuova cultura sulle macerie della precedente inizia con l’Umanesimo nel Quattrocento e si compie con l’illuminismo nel Settecento.

- Umanesimo e Rinascimento

L’umanesimo è il punto di partenza dell’affermarsi della nuova cultura, che nasce in Italia già nel secolo XIV al tramonto dell’età comunale, quando si affermano le signorie. Gli umanisti rompono con la cultura cristiano-medievale ponendo al centro della loro formazione il modello dell’antichità classica. La cultura del nuovo mondo è fondata sui valori dell’uomo e dell’individualità. La rivoluzione culturale, che dapprima si sviluppa nelle arti visive e nella letteratura, interesserà in seguito la religione, la politica, la scienza e la filosofia.

- L’umanesimo e la scoperta dell’Antichità

Il termine umanesimo deriva dall’espressione latina humanae litterae, con cui si indica la letteratura che ha per oggetto l’uomo e la sua formazione intellettuale, di contro alle divinae litterae. Se nel medioevo si era data la preminenza alle seconde, ora si intendono valorizzare le prime. A tale scopo si ricercano le opere del mondo antico che si occupano di aspetti umanistici e che perciò non sono state diffuse in epoca medievale, in cui del mondo antico si conservava solo ciò che appariva conciliabile con la cultura cristiana. Oltre alle opere latine, si riscoprono le opere greche che i dotti in fuga da Costantinopoli portano in occidente. Inoltre anche le opere conosciute vengono depurate dal loro adattamento alla cultura cristiana e restituite al loro mondo storico. Nasce così la filologia, che consente ad esempio a Lorenzo Valla di dimostrare che la Donazione di Costantino, per cui tutti i territori italiani sarebbero stati donati dall’imperatore al papa, è un falso.

La visione idealizzata dell’antichità come modello per il presente

L’antichità classica idealizzata dagli umanisti diviene un modello per il presente, ossia per costruire un presente che rompa finalmente con la cultura cristiano-medievale.

- L’arte, la letteratura e la scienza nel Rinascimento

In quest’epoca si assiste in tutti gli ambiti culturali a una lotta per emanciparsi dalla cultura tradizionale. Nella filosofia si critica la scolastica, nell’arte ci si libera dello stile gotico, la scienza non è più fondata sul principio di autorità e la metafisica, ma sull’indagine empirica.

Più in generale il Rinascimento non riguarda solo le arti, ma l’economia, i viaggi e la geografia, la cultura politica ecc. In architettura Brunelleschi, Bramante e Palladio, dopo aver a lungo studiato a Roma gli edifici dell’antichità, rompono con le piante a croci medievali per tornare alle piante circolari del tempio romano. Pittori e scultori come Masaccio, Donatello, Piero della Francesca e Michelangelo esprimono nelle loro figure umane la ritrovata dignità dell’uomo e l’equilibrio classico che ispirava gli scritti degli umanisti.

Allo stesso modo in ambito scientifico Bacone e Galilei contrappongono all’impianto scolastico del sapere un programma di ricerca fondato sulle sensate esperienze. La scienza si libera dei principi di autorità e della teologia e indaga le leggi che regolano l’universo e non sono scritte sulla Bibbia, ma nel grande libro della natura, scritto con caratteri matematici.

Anche la visione dell’universo muta, l’uomo non è più al centro, anzi viene meno il concetto stesso di centro. Il polacco Copernico è il primo a riprendere la tesi eliocentrica, che formula come pura ipotesi matematica. Sarà Giordano Bruno a intuire che lo spazio non ha né centro, né circonferenza, né alto né basso, ma è la sede infinita di universi infiniti.

La filosofia politica fra realismo e utopismo

Nel frattempo Machiavelli rivendica l’autonomia della politica dalla morale e dalla religione. Autori come Moro, Campanella e Bacone scrivono invece utopie in cui delineano i contorni di uno Stato perfetto, secondo un modello lontanissimo dalla cultura cristiano-medievale.

- Le nuove tecniche: manifatture tessili, miniere, artiglieria e stampa

Il movimento culturale del XV e XVI secolo è accompagnato da profonde innovazioni in ambito tecnologico, che favoriscono un importante incremento della produzione. È innovata innanzitutto la manifattura tessile, consentendo la fabbricazione su vasta scala di tessuti a prezzi economici, favorendo così il sorgere di manifatture che impiegano anche centinaia di operai e per la prima volta anche di operaie.

Nel settore minerario si apprende a scavare in profondità grazie all’utilizzo dei primi mezzi meccanici. Tale settore è trainato dallo sviluppo della metallurgia che deve soddisfare la richiesta di cannoni e palle da cannone, ma anche per la diffusione della stampa. Sorgono i primi altiforni.

Si assiste inoltre all’esplosione tipografica grazie ai caratteri mobili inventati da Gutenberg e per lo sviluppo della produzione della carta. Sono gli italiani a fare della carta da un costoso manufatto artigianale, un prodotto industriale dai costi contenuti. Anche qui si arriva presto alla meccanizzazione del lavoro e alla divisione del lavoro. Aumenta così in modo esponenziale la diffusione dei libri.

- Il dibattito sul Rinascimento

Il termine Rinascimento è coniato da Michelet nel 1840, ed indica il risorgere delle bellezze e virtù antiche, sulla cui base sarebbe sorta l’epoca moderna. Anche nell’opera di Burckhardt permane l’accento della frattura del Rinascimento rispetto agli anni bui del medioevo. Il rinascimento italiano è segnato, secondo Burckhardt, dalla contraddizione fra lo splendore delle arti, l’audacia del pensiero scientifico, la raffinatezza dei costumi, ma anche l’immoralità privata e una religiosità solo esteriore.

In seguito il filologo Burdach ha sottolineato la continuità fra medioevo e Rinascimento. Lo storico Lopez, intorno alla metà del Novecento, ha mostrato come al fiorire culturale del Rinascimento fa riscontro un’epoca di crisi economica e politica italiana. Il Rinascimento sarebbe stato un fenomeno di élite, che avrebbe stentato a radicarsi in una società imbarbarita e affamata.

Infine, più recentemente, lo storico inglese Burke ha confutato la tradizionale concezione di un Rinascimento quale miracolo culturale isolato, inserendolo in una lunga transizione all’età moderna, iniziata nell’anno mille.