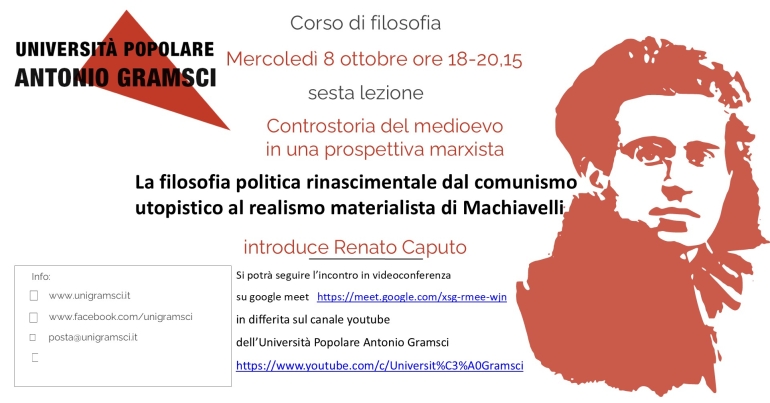

Mercoledì 8 ottobre, dalle ore 18, avrà luogo il sesto incontro del corso di storia e filosofia “Controstoria del Rinascimento in un’ottica marxista” introdotto dal prof. Renato Caputo per l'Università Popolare A. Gramsci. Per una introduzione al corso in cui si chiariscono le motivazioni che hanno portato alla scelta del tema rinvio all’articolo: Controstoria del Rinascimento in un’ottica marxista. Di seguito potete leggere una versione sintetica dei temi che saranno affrontati e discussi nel sesto incontro, al quale si potrà partecipare in diretta in videoconferenza al link: https://meet.google.com/xsg-rmee-wjn. Il video del corso sarà disponibile nei giorni successivi sul canale youtube dell’Università popolare Antonio Gramsci.

Introduzione

Si parla di Rinascimento anche in senso politico, in quanto nel corso del Cinquecento si è rinnovato non solo l’uomo come singolo, ma altresì nella sua vita sociale. Anche in tal caso vi è la tensione a tornare alle origini, da un lato nella forma tradizionale della riscoperta del mondo classico da contrapporre come modello al medioevo, dall’altro come ritorno al fondamento stabile e universale di ogni comunità, alla sua base naturale. Abbiamo così da una parte lo storicismo e dall’altra il giusnaturalismo, sorto in ambito stoico e sviluppatosi in senso teologico lungo tutto il medioevo. Nel Rinascimento il giusnaturalismo è laicizzato, in quanto il diritto naturale viene fatto coincidere con lo stesso dettato della ragione.

- Machiavelli

Al contrario di grandi pensatori utopisti del Rinascimento come Moro o Campanella, Machiavelli è un grande pensatore realista. Non a caso Machiavelli è considerato il fondatore della scienza politica moderna, in quanto libera la politica da ogni forma di subordinazione alla religione e alla morale, oltre che da ogni utopismo. Tanto più che Machiavelli ha una concezione pessimista dell’antropologia, ossia è contrario a ogni idealizzazione dell’uomo e a ogni giudizio basato sul dover essere. Al contrario, si deve a suo avviso partire dal fatto che l’uomo è, per natura, egoista.

Il principe

La sua opera più importante, da questo punto di vista, è Il principe, un saggio composto nel 1513. Machiavelli parte considerando la situazione di arretratezza che vive l’Italia, suddivisa in tanti piccoli staterelli o sotto il dominio straniero, rispetto ad altri grandi paesi europei che si sono sviluppati come Stati nazionali: Francia, Spagna e Inghilterra. Tali paesi generalmente sono dovuti passare per raggiungere tale risultato attraverso l’assolutismo monarchico che ha sottomesso al suo potere le tendenze allo smembramento feudale difese dalla nobiltà.

La giustezza del fine necessita i mezzi, atti indispensabili alla sua realizzazione

Machiavelli muove dall’interrogativo: come si deve comportare colui che intende fondare il nuovo Stato, sul modello delle grandi monarchie nazionali europee? Deve innanzitutto utilizzare tutti i mezzi necessari a questo scopo in una situazione estremamente complessa come quella dell’Italia del tempo. Proprio perciò il suo agire politico non può essere imbrigliato da astratte norme morali, etiche o religiose. Vi è un unico fine: fondare uno Stato moderno, è solo questo l’imperativo categorico, che ha una sua morale intrinseca. Sulla base di questo fine, mediante l’analisi più spietatamente realista, si determinano i mezzi necessari alla sua attuazione.

La Mandragola quale allegoria del Principe

Le virtù necessarie al principe per realizzare tale obiettivo sono illustrate da Machiavelli in un’opera teatrale: La mandragola. Il suo protagonista Callimaco in un certo senso può essere considerato in analogia al Principe. Anche Callimaco ha un obiettivo ben definito: conquistare Lucrezia. A tale scopo, sebbene sia mosso da una passione, anche se diversa dalla passione politica del Principe, deve partire come il politico rivoluzionario da un’analisi spietata della situazione di partenza: Lucrezia è pia, ma non ha figli e Nicia, il marito, è stupido. Per raggiungere il suo obiettivo Callimaco ha bisogno delle due virtù fondamentali di cui abbisogna il Principe: l’astuzia e la forza necessaria a superare le difficoltà. Mentre appaiono contrari allo scopo valori presunti assoluti o astratti, come quelli della religione e della morale. Il Principe come Callimaco ha bisogno di punti di riferimento concreti e mondani e deve individuare i mezzi adeguati al fine.

Il ruolo della fortuna

Certo c’è bisogno di un fato favorevole, anche se agli scherzi del destino si può resistere mediante la prevenzione. Ad esempio se straripa un fiume, ma io ho costruito dei saldi argini, sarò in grado di arginare i danni. Il fato può però anche offrire l’occasione utile all’azione, che bisogna saper cogliere nella situazione concreta. Bisogna, dunque, avere la duttilità di saper intervenire nelle situazioni determinate, e saperle mutare in proprio favore.

Lo Stato pontificio quale maggiore ostacolo all’unità d’Italia

Tornando al rapporto fra politica e religione, dal punto di vista storico Machiavelli vede nello Stato pontificio il più grande ostacolo alla realizzazione dello Stato unitario, dal momento che lo Stato della Chiesa non è né troppo grande da poter realizzare tale impresa, né troppo piccolo da non poter impedire a qualcun altro di compierla.

La funzione della religione

Più in generale Machiavelli considera la religione da una parte come un instrumentum regni, che aiuta a far rispettare l’eticità costituita, dall’altra la ritiene molto utile come cemento ideologico che favorisce l’unificazione di un popolo. Perciò Machiavelli considera la religione, come Averroé e Bruno, necessaria a mantenere la stabilità dello Stato a prescindere dalla verità o falsità dei suoi assunti. Tuttavia Machiavelli mira principalmente allo sviluppo di una religione civile, il cui testo sacro sia la Costituzione con le sue leggi.

Dall’esercito di mercenari all’esercito popolare

Machiavelli inoltre approfondisce anche gli aspetti militari necessari al raggiungimento del proprio fine. Da tale analisi emergono tutti i disastri nella conduzione della guerra da parte degli eserciti di mercenari impiegati nei conflitti da tutti gli staterelli italiani. Tali eserciti sono scarsamente valorosi e sempre pronti a tradire, visto che combattono solo per arricchirsi. Machiavelli, perciò, ritiene necessario superare i timori dei signori, che gli hanno impedito di armare il popolo, ossia in primis i contadini.

Dalla dittatura alla democrazia

Nell’esortazione finale Machiavelli considera il Principe un demiurgo che deve dare forma alla materia che ha dinanzi. Perciò dovendo formare ex novo il nuovo Stato, per imporre i nuovi costumi dovrà esercitare un governo dittatoriale, anche se provvisorio. Infatti per Machiavelli, la forma più adatta alla conservazione dello Stato è quella repubblicana, in quanto favorisce mediante la partecipazione popolare il sostegno delle masse.

Pessimismo della ragione e ottimismo della volontà

Se in tutta la parte precedente della trattazione Machiavelli si attiene a un freddo linguaggio scientifico, nella parte conclusiva dell’esortazione il tono muta e diviene fortemente passionale. Si passa infatti dal pessimismo della ragione, necessario all’analisi spietata della situazione di partenza, all’ottimismo della volontà, che emerge nell’esortazione finale, necessario alla trasformazione radicale dello stato di fatto che si intende realizzare. L’ambito analitico è improntato al realismo, per passare all’ambito pratico occorre aprire all’elemento passionale. Così la conclusione è passionale più che freddamente razionale. Machiavelli infatti vi sottolinea che la fortuna è donna e va presa per i capelli. Aggiungendo che i principi italiani hanno perso l’Italia per la loro mediocrità e non per un qualche destino cinico e baro. Infine Machiavelli auspica un nuovo principe che abbia la forza di saper individuare e cogliere i momenti favorevoli a realizzare l’alto scopo dell’unificazione del paese in uno Stato moderno.

- Tommaso Moro (1478-1535)

Thomas More, oltre a essere stato un grande filosofo politico inglese, è stato un grande statista e letterato. È stato imprigionato e ucciso per la sua netta opposizione alla politica assolutistica di Enrico VIII, culminata nella sua pretesa di porsi a capo della chiesa inglese.

L’utopia di Tommaso Moro

La sua opera principale, l’unica di cui possiamo occuparci, è Utopia o la miglior forma di repubblica (1516), neologismo derivato dall’antico greco, che significa nessun luogo. Si tratta cioè di uno Stato ideale pensato in contrapposizione agli Stati esistenti che si intendono criticare. Il libro di Moro ha avuto una tale fortuna che il neologismo utopia è entrato nel linguaggio comune, anche in Italia. Utopia è un romanzo filosofico, in cui Moro intende delineare uno Stato conforme a ragione, in particolare dal punto di vista sociale, economico e religioso, nel senso di una religione razionale.

Nell’utopia si esprime una critica radicale della società esistente

Moro muove dalla critica realistica alle condizioni sociali e politiche dell’Inghilterra del proprio tempo, in particolare obiettivo dei suoi attacchi sono i grandi proprietari terrieri e l’assolutismo monarchico. Moro denuncia con coraggio e forza come l’aristocrazia terriera, volendo sostituire alla coltivazione di cereali nelle sue enormi proprietà il più fruttuoso allevamento di ovini, per la produzione della lana, ha provocato l’espulsione di una quantità enorme di contadini dalle loro terre e dalle loro case, ridotti a vivere di elemosina e di espedienti, sino a che non erano catturati e impiccati a migliaia grazia alle draconiane leggi contro il vagabondaggio di Enrico VIII. Proprio perciò Moro ritiene necessaria una trasformazione radicale, rivoluzionaria, dell’ordinamento sociale.

Il comunismo di Tommaso Moro

Tale trasformazione è rappresentata dall’isola di Utopia, retta da una politica comunistica, in cui non vi è proprietà privata dei mezzi di produzione, la terra è un bene comune che viene coltivato a turno da tutti. L’oro e l’argento vengono utilizzati solo per gli utensili e non dominano più gli uomini. Il lavoro è suddiviso fra tutte le persone abili, per cui non c’è più disoccupazione o superlavoro. Tutti lavorano sei ore al giorno, per poi dedicarsi al gioco, all’arte, alle scienze e alla filosofia. Anche la cultura non è più volta a soddisfare il piacere di pochi ricchi, ma il suo obiettivo è ora l’interesse comune a cui ogni interesse particolare viene subordinato.

Dal principio del piacere alla tolleranza religiosa

Secondo Moro ogni uomo agisce sulla base del principio del piacere. Tuttavia, dal momento che la solidarietà fra gli uomini fa crescere il piacere, ad esempio con la divisione del lavoro, gli uomini facendo gli interessi comuni aumenteranno i loro piaceri.

Una religione improntata alla tolleranza

Infine Moro, di contro ai terribili conflitti di religione, considera essenziale per massimizzare il piacere una religione improntata alla tolleranza, in cui ognuno pensa dio e lo venera nel modo in cui meglio crede, evitando così ogni disputa e divisione su basi religiose.

- Jean Bodin

Vissuto fra il 1530 e il 1600, Bodin è un filosofo politico più realista di Moro, influenzato dal clima di controriforma che si è ormai affermato. Bodin è inoltre un fautore dell’assolutismo, mediante cui si afferma in contrasto con il mondo feudale lo Stato di diritto moderno. In effetti Bodin vive in un periodo di crisi della Francia, di guerra civile per motivi religiosi e di debolezza del sovrano dinanzi agli aristocratici. Perciò egli sostiene, come Hobbes, in I sei Libri della Repubblica, che la sovranità, un potere assoluto e senza limiti, è dello Stato. Superiori a tale potere sono solo le leggi non scritte della natura, in quanto stabilite direttamente da dio. Se lo Stato rispetta tali leggi di natura è legittimo, altrimenti diviene dispotico. Il potere del sovrano, in effetti, per Bodin non dipende dall’investitura divina, ma dalla volontà dell’intero corpo sociale.

La superiorità delle leggi naturali e la critica alle guerre di religione

La validità delle leggi naturali, anche se non sono presenti nei diritti positivi, emerge chiaramente nello stato di guerra, in cui sostituiscono il diritto positivo (per cui ad esempio non devono essere uccisi: le donne, i bambini, i prigionieri ecc.), in quanto non sono il frutto come esso di convenzioni storiche, ma sono fondate sulla stessa natura razionale dell’uomo. Particolarmente barbare appaiono a Bodin le guerre di religione, che sconvolgono il suo secolo, in quanto si fondano sulle differenze positive fra le diverse religioni storiche, perdendo di vista che esse hanno un medesimo fondamento naturale-razione che dovrebbe accomunare gli uomini. Le posizioni di Bodin si realizzarono storicamente con l’Editto di Nantes del 1698 che sancisce la libertà religiosa, consentendo a Enrico IV di porsi come sovrano assoluto in grado di sottomettere alla ragione di Stato i particolarismi degli aristocratici.

- Il giusnaturalismo

Con tale termine si indica il diritto naturale, considerato la base razionale di ogni legislazione storica e positiva. Il giusnaturalismo sarà considerato dal suo maggior teorico Grozio la base per l’unificazione del genere umano, di contro ai contrasti che lo hanno lacerato e indebolito.

Hugo Grozio (1583-1645)

Olandese, è considerato il maggiore esponente del giusnaturalismo. La sua riflessione non poteva che sorgere in Olanda, dove per la prima volta la borghesia aveva conquistato una parte consistente del potere, mediante la lotta di liberazione nazionale contro la Spagna della Controriforma. Ciò porta Grozio a ritenere che sia la ragione umana a fondare le norme che regolano la vita singola e associata dell’uomo, e non la mera tradizione, la legge del più forte o un qualche decreto divino.

Diritto della guerra e della pace

Nel 1625 Grozio scrive il Diritto della guerra e della pace, in cui prende le mosse dall’identificazione nell’uomo di natura e razionalità. La natura umana ha infatti come caratteristica peculiare di essere razionale. Su tale natura razionale dell’uomo si fonda il diritto naturale. Del resto un’azione deve essere valutata buona o meno se si accorda con la ragione. Le azioni razionali sono obbligatorie per tutti, in quanto tali. In quanto razionali sono anche volute dalla divinità, anche se la bontà di un’azione si fonda sulla ragione e non sulla religione. Inoltre mentre le azioni razionali, naturali, sono valide universalmente, le azioni fondate sulle leggi positive sono valide nel qui e ora storico e geografico.

L’autonomia del diritto e il contrattualismo

Come il diritto è e deve rimanere autonomo anche dalla religione, in quanto fondato sulla sola ragione, anche lo Stato non ha un fondamento trascendente, ma è legittimato da un patto originario fra i sudditi e il sovrano (da cui la concezione contrattualista). Mediante questo patto originario il popolo ha trasferito il potere al sovrano, il quale deve però rispettare i diritti naturali ovvero razionali.

La religione naturale e le religioni positive

Grozio considera la stessa religione naturale fondata sulla ragione e perciò è da considerare comune a tutte le epoche e a tutti i popoli. Ciò che invece storicamente hanno aggiunto le religioni positive non è qualcosa di fondato sulla ragione. Da qui la condanna di ogni fondamento e conflitto inter-religioso. Grozio considera la stessa religione naturale fondata sulla ragione e, perciò, è da considerare comune a tutte le epoche e a tutti i popoli.