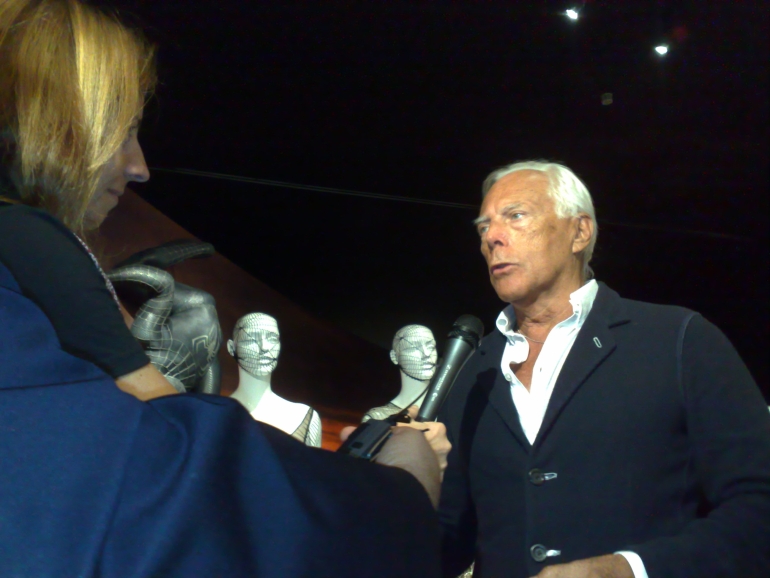

La moda è intesa come un fenomeno sociale sebbene non coinvolga tutti. In Italia ci sono oltre 600.000 addetti con circa 66.000 aziende e secondo i dati più recenti disponibili (2023-2024) il settore include varie attività come la produzione tessile, l'abbigliamento, le calzature e la pelletteria, e si caratterizza per la presenza di un gran numero di piccole e microimprese, che rappresentano circa il 98% del totale delle aziende del settore. Il sistema moda è principalmente legato alla necessità di vestirsi, soprattutto per quanto riguarda le produzioni di abbigliamento, ma in concreto opera attivamente per selezionare le classi sociali, mettendole continuamente alla ribalta e all’attenzione, come quelle della borghesia, penalizzando fortemente quelle che sono a basso reddito. In questo articolo si cercherà di metterle in evidenza dialettica rispetto alla loro condizione sociale, che non dà la possibilità di fruire concretamente delle innovazioni e dei processi della moda in quanto non coinvolgente e, anzi, escludente. Al riguardo non mancano saggi sulle tematiche della moda e della società contemporanea nel suo complesso. Un recente evento è emblematico, perché consente di fare osservazioni mirate sul trattamento dei media verso il mondo della moda: il riferimento è alla morte di Giorgio Armani. I media hanno dato uno spazio obiettivamente eccessivo al fatto avvenuto. Giorgio Armani (Piacenza, 11 luglio 1934 - Milano, 4 settembre 2025), come è noto, è stato uno stilista e anche, soprattutto, un imprenditore italiano, fondatore dell'azienda omonima che rappresenta uno dei marchi più noti e importanti a livello internazionale nel campo della moda. Come è noto, le sue esequie sono state molto seguite dai media, con circa 16mila persone che hanno reso omaggio a Giorgio Armani nella Camera ardente allestita in via Bergognone 59 a Milano negli spazi dell'Armani Teatro. C’è stata una continua sfilata di politici, vip, e gente comune, ma ci si chiede: cosa c’è stato di sociale nella creazione dei suoi capi d’abbigliamento? Nella pratica corrente delle produzioni per chi sono stati creati? Ecco, questi sono interrogativi cruciali che dovrebbero avere delle risposte, ma ovviamente in Italia tutto è sempre ordinario. Però sulla gente comune che gli ha reso omaggio qualche osservazione è importante presentarla. Premesso che in questo articolo non si fanno osservazioni, di nessun tipo, sulla figura di Giorgio Armani e sul suo percorso imprenditoriale e anche sulla sua azienda, ma si vuole evidenziare lo squilibrio che si registra per la fruizione dei capi di abbigliamento da lui creati che presentano prezzi proibitivi e non accessibili a tutti, forse e probabilmente non per quelli che hanno omaggiato la sua salma nella Camera ardente di Milano, ma particolarmente per quella gente “anche comune” che vive con un basso reddito e che acquista - quando può s’intende - i loro vestiti, chiaramente non firmati e alquanto fuori moda, soltanto nei mercati settimanali che ci sono nelle nostre città. È un tema che riguarda la società contemporanea e la divisione in classi che In Italia. Tema che si sta riprendendo a discutere anche grazie a Pier Giorgio Ardeni, studioso di sviluppo e povertà, storia e migrazione, che recentemente ha pubblicato un libro che presenta tra l’altro un’appendice sulle statistiche delle classi presenti in Italia dal titolo “Le classi sociali in Italia oggi”, del quale in questo settimanale si è pubblicata recentemente la recensione.

La distanza che esiste tra le varie attività del sistema moda - e in particolare delle sfilate che sono la caratteristica principale ed anche la più nota - e i cittadini comuni è enorme. Si segnala al riguardo che il 24 luglio la manifestazione denominata “Fashion Mood CNA: tra giovani talenti e eccellenze artigiane” che si è svolta presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto. Manifestazione che non si è svolta ad ingresso libero come era stato annunciato dall’Amministrazione comunale, ma con inviti. Si tratta naturalmente di un episodio locale, ma dà il senso politico e di tendenza di come la gestione del sistema moda in generale e soprattutto a livello sociale è selettivo e non ammette eccezioni anche se nel contempo bisogna dire al riguardo che per informare il pubblico i media televisivi in generale offrono spazi per questi eventi; tuttavia c’è da osservare che la moda obiettivamente per scelte di sistema non deve interessare e coinvolgere tutti e quindi deve essere particolarmente mirata a livello esclusivo delle classi più abbienti, soprattutto borghesi. Da qui, quindi, l’osservazione che, per il grande pubblico, la visione delle sfilate di moda dei capi di abbigliamento, che si propongono nelle varie manifestazioni, non deve essere in presenza per tutti, cioè, quello che è considerato un reality delle manifestazioni non deve apparire in forma diretta e in presenza, ma in forma mediatica e, quindi, sempre o quasi in differita e obiettivamente deve essere filtrato. In pratica il diritto di fruire delle innovazioni dei nuovi stili di abbigliamento non deve essere per tutti ma deve essere fruito soltanto dalle classi borghesi, in quanto i processi di moda debbono essere come degli orizzonti vicini ma anche lontani, quindi “visibili/non visibili”, similmente a come possiamo intendere il “vedo/non vedo” guardando certe sequenze di sfilate quando alcune modelle presentano certi capi di abbigliamento, obiettivamente innovativi, e mostrano, oppure non mostrano, alcune parti del loro corpo, che si vedono e non si vedono. Il sistema moda, dobbiamo riconoscerlo, ha una sua cultura formatasi nel tempo non soltanto materiale ma con un supporto di una letteratura formatasi nel tempo, che è anche a livello accademico. La moda deve essere fruita in maniera selezionata, non da tutti, e in questa fase storica l’Italia, che è uno Stato ormai da tempo liberista, onora questi processi e tende a rilanciarli continuamente. Per questo ha salutato positivamente la messa in evidenza mediatica della Camera ardente di Giorgio Armani, che è stato un esempio eloquente che il sistema moda celebra per le classi borghesi. Ma al di là del personaggio, che è stato un ottimo imprenditore, bisogna considerare i suoi costosi capi di abbigliamento e chiederci: per chi sono stati creati? L’interrogativo certo sarà trattato dagli storici, ma oggi, in tempo reale, si chiedono risposte. Non si debbono fare analisi particolari per affermare che di certo i suoi capi non sono stati creati per coloro che nella fase in corso hanno problemi per mettere insieme il pranzo con la cena e vestirsi alla moda non è certo un loro problema prioritario. I capi di abbigliamento di Armani hanno fruitori che possono disporre di alta agibilità finanziaria e fanno parte delle classi agiate, molto agiate, e ci si chiede cosa c’è di sociale in questa produzione di Armani che è fuori da qualsivoglia logica sociale e rappresenta il cuore del capitalismo corrente.

Le vie centrali delle nostre città presentano boutique, a volte anche a breve distanza l’una dall’altra, con bellissime vetrine che mostrano capi di abbigliamento, anche intimi, ma con prezzi altissimi. Le vetrine di queste boutique sono fruibili soltanto come visione, s’intende di questi capi d’abbigliamento alla moda. Si può affermare che ci sono non pochi cittadini che non sono mai entrati, neanche soltanto per chiedere informazioni. Queste boutique è come se fossero un foreign territory. Questa visione delle vetrine è però importante e rappresenta un riferimento, in quanto permette di fare delle scelte possibilmente mirate quando si possono fare acquisti, ma nei mercati settimanali delle nostre città dove non ci sono vetrine e i capi sono liberi di essere visionati liberamente prima dell’acquisto. È chiaro che questi mercati presentano una produzione per la fruizione a livello di massa, ma chiediamoci perché la maggioranza dei cittadini acquistano soltanto nei mercati settimanali? Certo la storia non tanto recente ci dice che nel secolo scorso esistevano nei vari quartieri delle città sarti e sarte, ma anche camiciai e lavoratori e lavoratrici della lana che facevano maglioni, tutti capi su misura. Nel tempo questa produzione artigianale, quasi tutta, è diventata industriale e ovviamente in serie. Figure di artigiani come il sarto e la sarta non esistono quasi più nelle nostre città e queste professioni dovrebbero essere rilanciate, nonché professionalmente formate, e non essere attive, soltanto a volte, per le lavorazioni di alcuni prototipi dei capi di abbigliamento funzionali alle innovazioni delle nuove tendenze della moda. Dobbiamo però riconoscere che queste professioni non sono completamente sparite dalle nostre città perché, se si consultano le “Pagine Gialle” si vede che ci sono ancora, anche se non sono all’attenzione delle pubblicità promozionali e naturalmente sono di numero ridotto rispetto al passato e non sono presenti dappertutto, ma nelle nostre città ci sono ancora. Siamo abituati a seguire in massima parte le pubblicità dei media televisivi e non facciamo nessuna ricerca quando dobbiamo acquistare un vestito. Si ricorda che nel secolo scorso, fino agli anni Sessanta-Settanta, era d’uso, quando ci si doveva fare un vestito di acquistare la stoffa e successivamente si andava dal/la sarto/a, naturalmente era un modo di differire i costi nel tempo, era una condizione economica che permetteva di farsi un vestito confezionato su misura senza gravare troppo sulle spese ordinarie e quotidiane. Oggi comunque i negozi di tessuti ci sono come ho visto consultando le “Pagine Gialle”, ma si trovano generalmente soltanto nelle grandi città. Servirsi di un sarto o di una sarta per farsi un vestito su misura sembra una cosa non ordinaria ma non lo sarebbe nella pratica quotidiana. È una cosa che si potrebbe fare senza ostacoli, ma ci si deve organizzare a livello personale. Sappiamo bene che queste figure di artigiani, almeno nella fase in corso, non sono sufficienti a coprire un aumento della domanda di abiti su misura e quindi non sono disponibili per tutti, e allora cosa fare per creare un’area di fruizione tra i costosi capi delle boutique alla moda e quelli dei mercati settimanali?

È chiaro che è necessaria una svolta a livello sociale e politico e vanno anche sottoposti a verifica i propri stili di vita; tuttavia le istituzioni devono cambiare per affermare una nuova economia che riconosca un salario minimo progressivo, almeno nel tempo, ma si deve pure sviluppare una produzione di massa più adeguata che nella pratica corrente deve seguire, almeno in linea generale, il più possibile le tendenze generali della moda corrente. È chiaro che i profitti non debbono presentare una distanza notevole dai salari, stipendi e pensioni, ma tutto questo sarà possibile soltanto se ci sarà anche una rimodulazione del sistema fiscale che ripristini aliquote con obiettive diversificazione tra redditi bassi, medi e alti: in sostanza chi guadagna di più deve essere tassato con aliquote più alte. I servizi tra i quali l’istruzione e la sanità sono fruibili prevalentemente soltanto a livello privato e nelle famiglie le risorse sono sempre meno disponibili per altri consumi non primari, e quelli del vestirsi sono tra quelli più penalizzati. In pratica stiamo tornando al secolo scorso quando dal modo di vestirsi si riconosceva con immediatezza, guardando l’abito che si indossava, chi era un operaio e chi faceva parte di altre classi sociali. Una svolta politica, soprattutto di economia reale, è necessaria. Diversamente soltanto le classi borghesi potranno fruire dei servizi e anche delle produzioni dei capi di abbigliamento alla moda. La contraddizione è che, mentre si rilancia che le classi nella fase contemporanea non esistono e quindi siamo tutti uguali, a chiacchiere, poi basta passeggiare per le vie delle nostre città e vedere dal modo di vestirsi, quasi come nel secolo scorso, come invece esistono le classi e come sono evidenti, certo, ovviamente, guardando da un punto di vista estetico.